Les distractions étaient rares. Les offices religieux, les visites amicales, la lecture, les parties de cartes, les promenades en bandes, suffisaient à remplir le dimanche… Comme toute petite ville de province Sumène avait son notaire, son médecin, son curé, son pharmacien et son receveur de l'enregistrement.

Souvent on déclamait ou on chantait des airs d'opéra et des mélodies romantiques, autour des liqueurs et du café noir.

En été, les hommes portaient le canotier de paille et le costume de toile blanche.

Les pèlerinages joignaient les pratiques pieuses (messe, procession, chemin de croix) aux pique-niques, aux conversations amusantes, aux jeux de société et aux parties de pêche (à la canne pour les truites ou avec la "balance" pour prendre les écrevisses).

C'était l'événement tant attendu.

Pendant deux jours on s'y préparait : toutes les fillettes allaient et venaient la tête couverte de gros papillons multicolores. Cela remplaçait l'indéfrisable : après un vigoureux shampoing, les cheveux étaient divisés en fines mèches et enduits d'une touche d'eau sucrée. Chaque mèche était enroulée sur un bigoudi ou sur une papillote. Le dimanche matin, les visages s'encadraient de belles anglaises.

Pour les hommes, c'était le va-et-vient des chemises empesées. A cette occasion, les chemises étaient confiées à la repasseuse et, le samedi, elle les rapportait toutes raides.

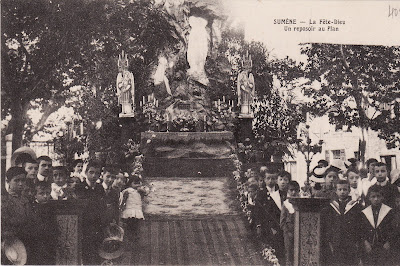

A l'aube de la fête, les murs se pavoisaient d'immenses draps blancs, piqués de bouquets de fleurs. Les maisons bourgeoises se distinguaient par des draperies rouges ou bleues, en forme de feston, frangées d'or… La procession, précédée des tambours et des clairons, se déroulait sur un sol jonché de pétales, au son des cantiques et des prières.

Fête-Dieu au plan vers 1917 (carte adressée par F.B. Merci)

Pendant la semaine, la population ouvrière n'apparaissait dans les rues que pour les allées et venues qui coupaient la journée de travail.

Des artisans fabriquaient des barriques et des comportes destinées au transport des raisins cueillis par les vendangeurs.

A l'Automne, on entendait partout le bruit des marteaux frappant sur les cercles des tonneaux pour resserrer les douves.

Puis c'était le remue-ménage des vendanges avec les charrettes chargées de grappes et les cris des charretiers. Devant la porte grande ouverte des caves, les hommes étaient entrain de "touiller" comme on disait dans le pays. Les pantalons retroussés au-dessus des genoux, les jambes nues, ils piétinaient les raisins contenus dans un vaste baquet de bois pour écraser les grains. Une fade odeur de vin rouge flottait alors dans les rues.

Un peu plus tard, vers décembre, presque chaque jour, d'un quartier ou de l'autre, s'élevaient les cris stridents et prolongés des porcs égorgés pour les provisions familiales…Chaque famille un peu aisée immolait sa victime.

Lorsque le couteau du tueur avait fait son œuvre, la pauvre bête était plongée dans un énorme baquet d'eau bouillante et raclée jusqu'au dernier poil. Ces soies étaient gardées pour la fabrication des brosses.

Une vieille du pays, dont c'était le travail saisonnier, allait aider .Tous s'asseyaient autour de la table et chacun avait son rôle défini.

L'un hachait la chair à saucisses, l'autre lavait et relavait les intestins, on faisait blanchir les herbes nécessaires à la confection des boudins et on découpait de minces bandes de lard. On introduisait un entonnoir dans le boyau dont on séparait les parois collées. On y déposait, par poignées, la chair hachée menue qu'on enfonçait du pouce, à petits coups répétés. Le ruban flasque du boyau se gonflait et prenait, en se remplissant, la forme cylindrique. On faisait ainsi saucisses, saucissons.

Pour les boudins, entre deux louches d'herbes imbibées de sang, on glissait dans l'entonnoir une fine lamelle de lard.

Le lendemain, dans une pièce spéciale, on suspendait les chapelets de saucisses et les saucissons à des crochets fixés au plafond. Les jambons et les lards étaient salés, enfermés dans le saloir.

Les fricandeaux tout ronds, entourés de la dentelle blanche de la crépine, mijotaient dans la graisse, enfermés dans des pots de grés, dans l'âtre où flambait le feu de bois.

C'était l'occasion d'offrir "le présent" à certaines familles. Le présent consistait, en effet, en un rouleau de boudin et un morceau de filet. Il permettait aux donateurs de ne pas charger leur quotidien de ce plat jusqu'à épuisement de leur provision ; et en revanche, ils recevraient à leur tour un présent semblable un peu plus tard lorsque leurs amis immoleraient aussi leur victime.

Passaient aussi dans le village :

Le marchand de truffes : il fallait alors brosser ces tubercules pour enlever les gangues de boue, les laver et les mettre en conserve dans des bocaux ; les chasseurs qui vendaient à un prix modique perdreaux, lièvres… ; les paysannes qui apportaient les œufs dans de gros panier noir à quatorze sous la douzaine, douzaine qui comptait treize œufs ; le colporteur, avec un sac de toile grise qui contenait des allumettes de contrebande ; le ramoneur tout barbouillé de suie ployant sous les cordes et le hérisson noirs qu'il portait sur ses épaules.

Et pour trouver une bonne ce qui n'était pas chose facile, on faisait appel la plupart du temps à un vieux berger du pays que la transhumance emportait vers la Lozère à la tête de son troupeau. Il était chargé de découvrir et d'envoyer une "brave fille" lorsqu'une remplaçante était nécessaire.

Elle arrivait tout droit de ses montagnes et elle débarquait avec un gros parapluie mal roulé serré par une ficelle, une triste malle de bois noir, dont le couvercle était garni d'une bande de poils de chèvre… Pendant quelques jours, la maison sentait l'étable, le fromage et les plantes aromatiques.

La principale industrie occupant les femmes était la filature de la soie. A son origine cette industrie intéressait tous les habitants.

Le point de départ, en effet, en était une graine minuscule, un point noir imperceptible, une poussière au creux de la main… et des familles entières participaient à la métamorphose.

Un mouchoir noué contenant les précieuses graines était déposé sur le manteau de la cheminée, à la cuisine, exposé à la douce chaleur nécessaire à l'incubation.

Il existait un autre moyen de faciliter l'éclosion : une vieille femme se louait à cet effet. C'était une situation de tout repos. Elle suspendait à son cou le sachet, et même, plusieurs sachets qui lui étaient confiés moyennant salaire et elle restait couchée plusieurs jours à la chaleur.

Puis, elle rendait à chacun son bien sous forme de microscopiques brins de fil noir, minuscules vers qui grouillaient…

On les déposait alors dans le couvercle d'une boîte en carton, recouvert d'un léger tulle qu'on parsemait de fines lamelles de feuilles de mûrier… grignotées, on ne sait comment, par ces filaments noirs.

De jour en jour, ils augmentaient de volume prenant l'allure d'êtres vivants. Au cours de quatre mues successives, leur couleur s'éclaircissait, virait sur le gris.

L'espace vital devenant nécessaire en proportion de leur développement, on les transportait sur un plateau plus grand, puis sur des claies d'osier larges et longues, superposées sur quatre montants.

Les feuilles n'étaient plus hachées menues, mais répandues entières, en couches épaisses, trois ou quatre fois par jour.Ce tapis vert se trouait aussitôt, vrillé par les bouches voraces dans un grésillement semblable à celui d'une averse.

C'est au trentième jour environ que les bruyères de nos montagnes jouaient leur rôle. Non les bruyères roses de l'automne dont les tiges servaient à faire de petits balais, mais les bruyères blanches épanouies au printemps.On dressait leurs rameaux desséchés sur les claies, en double rangées dont les cimes se rejoignaient en forme de voûte arrondie.

L'ascension lente commençait… les vers gris clair grimpaient le long des rameaux.

Quand ils rencontraient une aspérité, ils y accrochaient le fil secrété par leur bouche et dans un mouvement de rotation, ils l'enroulaient autour de leur corps. Insensiblement, le réseau tenu s'épaississait, devenait le cocon blanc ou jaune où s'emprisonnait le ver.

Les bruyères se garnissaient de cette floraison neigeuse, de ces fruits inattendus…

Quelques jours après, c'était le décoconnage.

Dans toutes les magnaneries, on démolissait rameau par rameau, ces arcades éphémères ; on en remplissait des corbeilles et des mains patientes décrochaient chaque cocon.

Ceux qu'on destinait à la reproduction étaient conservés tels que et bientôt, le ver en sortait, transformé en un lourd papillon, le bombyx.

Les autres étaient étouffés à la vapeur dans des tiroirs et le ver devenait alors la chrysalide desséchée et malodorante qui, le cocon une fois dévidé, restait dans la bassine.

Les fileuses travaillaient de 6 h du matin à 6 h du soir avec deux pauses, l'une de 10 h à 10h 30, l'autre de midi à 13 heures. Elles allaient à l'usine et en revenaient en bandes de quatre ou cinq ( la largeur de la rue) et pour ne rien perdre d'un temps si précieux, elles tricotaient en marchant des chaussettes pour leur mari ou leurs enfants.

Assises de biais devant une bassine remplie d'eau bouillante, elles agitaient en cadence les cocons qui y étaient plongés en les frappant avec un petit balai composé de tiges de bruyères. Ces tiges accrochaient le fil qui, lentement, se dévidait…

Après quelques essais infructueux et quelques brins cassés, la fileuse saisissait entre le pouce et l'index, à la peau fripée et blanchie, quatre ou cinq fils dorés ; elle les réunissait et les dirigeait par une filière sur un tour de bois placé derrière elle.

Quatre-vingt fileuses faisaient les mêmes gestes et, sur les quatre-vingt tours s'enroulaient les écheveaux. Dans une atmosphère tiède, embrumée de vapeur d'eau sentant la lessive et la chrysalide, elles marmottaient des prières et chantaient des cantiques.