Dès l’Antiquité, des tombes militaires existent. Mais elles sont réservées aux chefs, aux nobles, etc. Les soldats, par souci d’hygiène, sont en général enterrés dans des fosses communes, sans indication de nom, où brûlés sur place. Ce n’est qu’au XIXème siècle, surtout à cause du patriotisme et du nationalisme naissants, que ces charniers sont dotés de monuments collectifs considérés comme lieux du souvenir. En France, les premiers apparaissent surtout sur les terrains des batailles de la guerre franco-allemande de 1870. Leur entretien est de fait à la charge des municipalités. Mais les soldats sont encore enterrés anonymement et collectivement. Lorsque la Grande Guerre débute, ce problème est régi par la loi de 1894 qui prévoit une identification précise des morts et une inhumation collective. De plus, un service de santé militaire chargé de ce travail est organisé, mais il ne l’est que pour des pertes d’au maximum 50.000 hommes par mois. Il y en aura, on l’a vu dans le chapitre 2, plus du double les deux premiers mois, période d’offensives très meurtrières et de mouvements rapides. Dans ce contexte, des milliers de cadavres vont se décomposer sur les champs de bataille. Les soldats qui ont la chance d’être enterrés, parfois par la population ou les Allemands, le sont encore de manière anonyme. Bien sûr, il n’y a pas de sépulture possible pour ceux qui sont broyés par un obus ou une mine et ceux qui sont ensevelis, ces derniers réapparaissant parfois au cours d’un bombardement ultérieur, de fouilles ayant lieu des dizaines d’années plus tard… ou bien jamais.

Plus tard, de nombreux morts vont continuer à pourrir dans le no man’s land qui sépare les tranchées ennemies, car personne ne prend alors le risque de se faire tuer pour récupérer un cadavre. Dans son journal, à la date du 24 novembre 1914, jour où il est en 1ère ligne, à 600 ou 700 m de l’ennemi, Jean FOUGAIROLLE évoque « la vision de deux compatriotes tombés au champ d’honneur depuis plus d’un mois ». Il ajoute : « Comme on est beaucoup exposé au feu de l’ennemi, en cet endroit, ces deux cadavres n’ont pu être inhumés ; ils gisent là, sur le sol, dans la même posture où l’ennemi les a surpris et tués : l’un est couché sur le dos avec son sac, l’autre est allongé, la face contre terre, baïonnette au canon ». Quelques jours plus tard cependant, le 20 décembre 1914, le suménois Jean Teulade, aumônier brancardier, se porte volontaire pour aller chercher le colonel Leblanc, tué entre les lignes. Il est blessé à la cuisse, mais réussit cette mission. Quatre mois plus tôt, il avait relevé des blessés dans des conditions également difficiles. Ces gestes sont probablement pour lui le moyen de servir son prochain, et donc de vivre en respectant les principes de sa foi. Il reçoit pour cela deux citations et la Croix de guerre en 1915. Il est de même très difficile d’aller chercher les blessés malgré leurs appels au secours qui peuvent durer jour et nuit. Beaucoup le font cependant, toujours au péril de leur vie. C’est le cas par exemple de cet autre Suménois, le brancardier Joseph Teulade, du 46ème BCP, qui est gravement atteint par un éclat d’obus en allant auprès d’un blessé sous un bombardement violent (comme le dit sa citation). Mais cela est malheureusement souvent inutile, surtout les premières années, car beaucoup de blessés décèdent dans les ambulances près du front. Ceux qu’on sauve font néanmoins oublier ces échecs.

Il faut aussi noter que l’accumulation de la vue des cadavres oblige parfois les poilus, sous peine de « craquer », à une certaine insensibilité. Dans ces paysages de guerre totalement déchiquetés, les soldats peuvent être amenés à utiliser ces corps, parfois avec des parties arrachées, comme bouclier, matériel de renforcement des parois des tranchées, ou même repère pour s’orienter. En fait, ce qui gêne souvent le plus les poilus, c’est l’odeur et le fait que les cadavres attirent des quantités de rats ou de mouches, surtout l’été. Il y a d’ailleurs plus que les cadavres humains qui posent problème. Le 7 novembre 1914, Jean FOUGAIROLLE est chargé d’enfouir des chevaux tués depuis plus d’un mois. Compte tenu de leur poids, il faut creuser la fosse juste à côté du cadavre. Il évoque la puanteur qui oblige à travailler le nez entouré d’un mouchoir, en fumant cigarette sur cigarette. Malgré tout, il ajoute que c’est intenable.

Cette situation est en très grande partie ignorée de l’arrière. Les civils savent cependant, même avec retard, qu’il y a des victimes. Ils sont alors choqués par le fait que le deuil doive se faire sans corps, et souvent dans l’ignorance des circonstances réelles de la mort. A cela s’ajoute le plus souvent l’absence des rituels religieux sacrés. Très vite, dès les premières pertes, se pose ainsi le problème de l’hommage aux victimes. Pour faire le travail de deuil le plus en accord possible avec ses croyances, on organise donc des cérémonies funèbres. Une des premières se déroule le 23 janvier 1915, à 8h, dans l’église de Sumène. Elle a lieu en l’honneur des six morts alors officiellement recensés : Charles COMBET, Henri BASTIDE, Abel CHABROL, Ernest PASSET, Louis CASTANIER et Joseph CASTANIER. Le conseil municipal et toutes les autorités civiles sont présents. Le chœur et le catafalque sont décorés de tentures noires et de drapeaux tricolores. L’article de l’Eclair, qui rapporte ces faits, se termine en précisant : « Compte tenu de la suprême récompense qu’ils ont reçu de la divine Providence pour leur bravoure et leurs exploits, les Suménois donnent aide et protection à ceux qu’ils laissent sur le sol natal ». Mais l’absence du corps signifie aussi qu’il n’y a pas de lieu pour se recueillir. Le 5 avril 1919, un autre article de ce journal évoque la possibilité de placer, entre les pierres gravées aux noms des généraux de Boisserolles et de Ménard (récupérées dans l’ancien cimetière), deux plaques portant les noms de tous les « hommes de Sumène » décédés au combat. Il est précisé que les familles pourraient venir s’y recueillir, apporter des fleurs, verser des larmes et prier près de la vieille croix. Ainsi est évoquée la première ébauche d’un futur Monument aux Morts, substitut de tombe pour les « héros obscurs, coin de gloire de Sumène ».

L’administration ne peut donc pas rester indifférente face au désarroi des familles. En juillet 1915, le GQG (Grand Quartier Général) prescrit d’enterrer les morts dans des fosses communes de 100 hommes maximum (les officiers sont à part). Mais quand ils inhument eux-mêmes leurs camarades morts, les poilus le font dans des tombes individuelles, conformément à la pratique désormais généralisée dans les cimetières, la fosse commune n’étant réservée qu’aux indigents. Cela se voit par exemple dans le carnet de Jean FOUGAIROLLE. Le 18 octobre 1914, alors qu’il découvre pour la première fois les dégâts de la guerre, ce soldat remarque quelques tombes de soldats français enterrés à l’endroit où ils sont morts. Elles sont matérialisées par une croix en bois et surmontées d’un képi. Le 21 décembre suivant, ce soldat tresse une couronne en branche de pin et fait une croix pour un lieutenant qui a été tué par une grenade qui lui a fracassé la poitrine. Il est enterré dans un petit cimetière situé à l’orée d’un bois qui donne accès à la tranchée. Face à cette situation, le gouvernement décide donc un an plus tard que chaque soldat aura, autant que faire se peut, une tombe individuelle entretenue à perpétuité par l’Etat. Des nécropoles apparaissent alors à l’arrière du front, près des hôpitaux, dans les cimetières de certaines communes, etc. Ainsi les cadavres ne sont pas sous les yeux de ceux qui combattent. Rappelons ici que l’hommage individuel aux morts est complété par la mention « Mort pour la France », placée en marge de l’acte d’état civil (on en a déjà parlé au chapitre 6).

Au-delà du problème de la sépulture se pose celui du rapatriement des corps des poilus tués, qui est très exceptionnel pendant la guerre. Certes, à Sumène, cela a déjà été fait, on l’a vu, pour le soldat Gratien MAZEL. Mais il est mort au Maroc en 1913, à une époque assez calme sur le plan des pertes militaires. Durant la Grande Guerre, très peu de soldats bénéficient de cette mesure. En effet, une loi du 28 septembre 1914 interdit le transport de corps si celui-ci doit avoir lieu dans la zone des armées ou en empruntant des moyens de transport réservés aux militaires. Seuls des hommes morts loin du front vont donc pouvoir être rapatriés. Le premier est Louis MARTIN. Décédé à Meknès en juillet 1915, ce soldat y est d’abord inhumé le 15. Compte tenu du lieu (on n’est pas sur le front et on a donc du personnel disponible) et de la notoriété de sa famille, la mise en bière est déjà effectuée en vue d’un transport ultérieur, après les grosses chaleurs. Le transport des corps est lui aussi régi par la loi de 1914 qu’on va bien sûr respecter. Le défunt est placé dans un cercueil de bois dans lequel est versé un mélange de sciure de bois et de sulfate de fer (le tout pesant 17 kg). Fermé, ce cercueil est placé dans un autre en zinc de 0,5 mm d’épaisseur dont les bords sont fortement soudés à l’étain. Le tout est encore déposé dans un troisième cercueil de bois dur de 30 mm d’épaisseur. Sur le couvercle est vissée une plaque en cuivre avec l’identité du mort, et des cachets de cire sont apposés. En octobre, après avoir vérifié ces derniers et établi un certificat de maladie non contagieuse, les autorités militaires peuvent enfin faire transporter le corps de Louis MARTIN sur le Souirah, bateau qui embarque de Casablanca le 23 et arrive à Marseille cinq jours plus tard. La compagnie de chemin de fer PLM annonce alors l’arrivée imminente du cercueil par omnibus en gare de Pont-d’Hérault. Vu la lourdeur de la procédure, on comprend que peu de corps aient été rapatriés durant le conflit. Cela semble cependant avoir été le cas pour la dépouille de Constant ABRIC, mort à l’hôpital de Limoges, et celle de Constant SALERY, mort dans un hôpital de Marseille. Cela a du se passer à la fin de 1915 pour le premier, fin 1917 pour le second.

Le problème du rapatriement des corps devient plus important à la fin de la guerre. La question qui se pose est alors la suivante : faut-il restituer les dépouilles de tous les combattants aux familles, ou les conserver dans des cimetières militaires ? Dans ce dernier cas, cela oblige les proches à se déplacer, du moins ceux qui ont la chance de savoir où est le corps du défunt (en moyenne 1 sur 2). Pour les Suménois, le voyage est long et cher, la ville étant éloignée des champs de bataille du nord-est. Ce problème se pose par exemple à la veuve de Fernand LABRO, mort dans une ambulance à Rambluzon dans la Meuse. En avril 1920, puis deux mois plus tard, en l’absence de réponse, elle écrit au préfet du Gard pour « connaître les formalités qui lui permettraient de se rendre sur la tombe de son pauvre mari ». Dès le lendemain de ce deuxième courrier, le 18 juin, le préfet répond qu’elle peut aller librement dans l’ancienne zone des armées. Elle a droit à un prix réduit et elle devra pour cela s’adresser aux compagnies de chemin de fer pour avoir le demi-tarif 3ème classe. Sa demande doit être accompagnée d’un certificat de décès (contenant la mention « Mort pour la France »), d’une attestation du degré de parenté et d’un justificatif de charges familiales et de l’insuffisance de ressources. L’inflation, due aux déséquilibres de la guerre, a en effet rendu le prix du billet de train très élevé, le faisant passer de 100 sous (5 francs) les 100 km en 1914 à 9,15 francs en 1920 (+ 83 %). Encore cette hausse est-elle relativement modeste car, de 1914 à 1920, les problèmes économiques dus à la pénurie et aux dérapages budgétaires ont fait que les prix ont été en moyenne multipliés par 3,5. Les salaires n’augmentent bien sûr pas aussi rapidement, ce qui aggrave les difficultés économiques de certains.

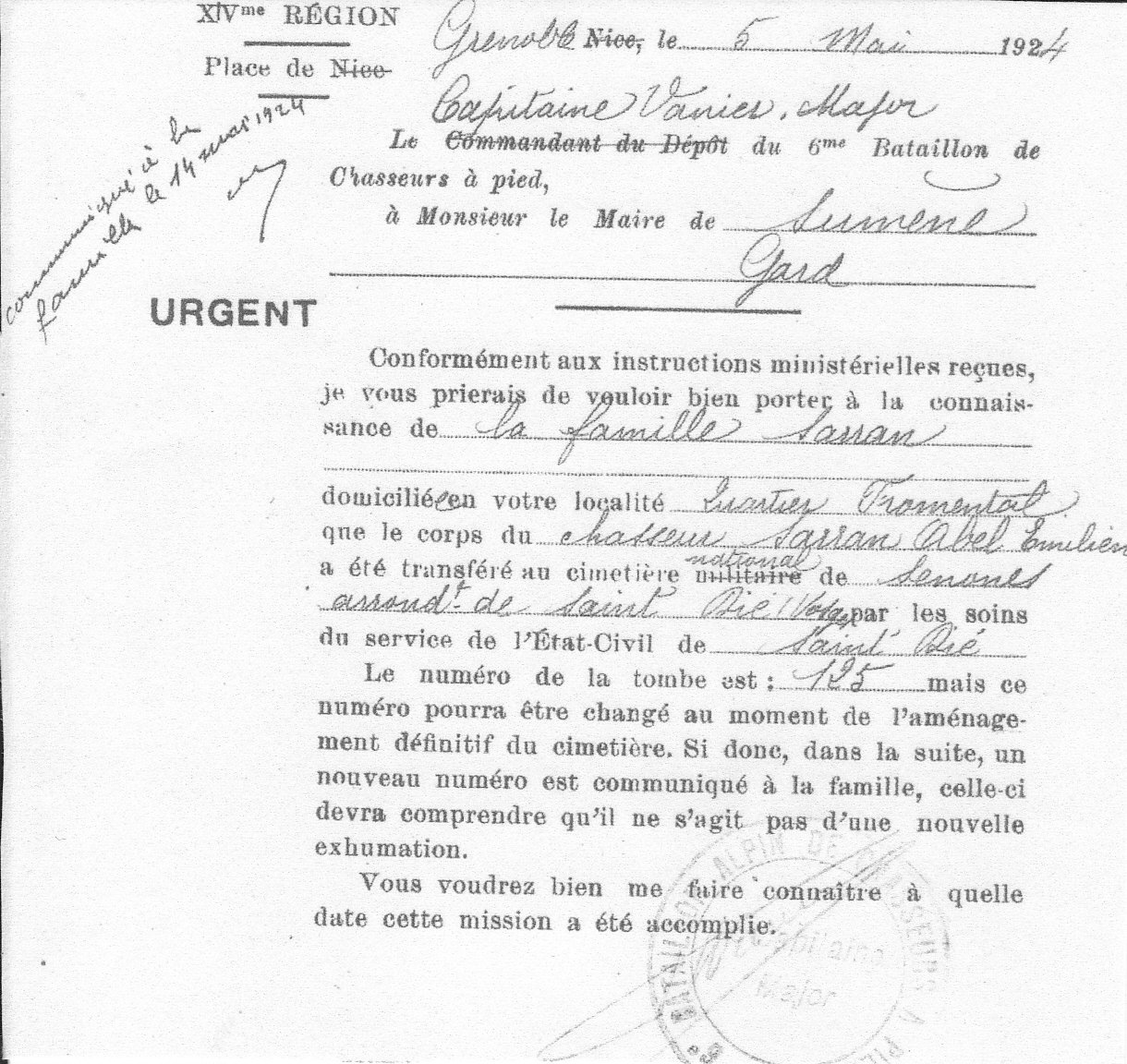

DOCUMENT OFFICIEL INDIQUANT AUX FAMILLES L’EMPLACEMENT DE LA TOMBE D’UN SOLDAT. Source : archives de la mairie.

Finalement, à la fin de 1920, l’Etat laisse le choix aux familles de rapatrier ou non leurs morts. Ainsi, dès l’année suivante, les convois ramenant les corps se multiplient (240.000 reviennent ainsi, ce qui représente 30 % de ceux qui ont été identifiés). Le décret du 28 septembre 1920 sur le rapatriement des corps prévoit aussi que ces transferts se feront aux frais de l’Etat. Il précise que ceux qui renoncent aux concessions à perpétuité dans les cimetières militaires auront la possibilité de faire transférer le corps dans le cimetière de leur choix. Pour cela il faut saisir dans les trois mois le maire qui remplit alors une demande en double exemplaire adressé au bureau des sépultures militaires de Paris. Il est précisé que les transferts commenceront le 1er décembre 1920 et que la famille peut gratuitement envoyer quelqu’un pour assister à l’exhumation (sinon un délégué est nommé). Le transfert se fait par train et collectivement. Le maire est informé au moins 24 heures à l’avance de l’expédition du cercueil. Les wagons plombés arrivent dans les gares principales (à Nîmes pour les Suménois). Le maire doit avancer les frais de transport depuis la préfecture avant de se faire rembourser par l’Etat. Pour une ville de 1.000 à 5.000 habitants, le prix est de 15 francs par corps pour la manutention, 6 francs pour le transport d’un premier corps (plus 2 francs à partir du deuxième), auquel il faut rajouter 15 francs pour l’inhumation de chacun. Ainsi les transports de Paul SYLVESTRE le 29 novembre 1921, de Florentin LIRON le 15 février 1922, de Gaston ABRIC le 4 mars, de Lucien ABRIC le 21 mars, de Séraphin ROQUE le 15 mai, de Louis DUCROS le 2 juillet, de Séraphin BOISSIERE le 25 août 1922 et de Paul TEULADE le 6 novembre 1923 (qui lui était enterré à Nîmes où il est mort) coûtent chacun 36 francs. Les rapatriements doubles de Joseph CASTANIER et Julien HUGON en novembre 1921 (morts à Bussang dans les Vosges), de Jean DUCROS et Antoine HUGON le 18 mars 1922 (ils reviennent de l’Aisne), de Georges MICHEL et de Paul FAIZON le 13 juin (ils sont morts en Belgique) et de Jules SOMEYRE et Fernand LABRO (en provenance de la Meuse) cinq jours plus tard sont facturés 68 francs chacun. C’est un peu plus tard, à la fin juin 1926, que sont ramenés les corps des deux derniers soldats, ceux des prisonniers de guerre Paul VIALA et Léon FOULQUIER.

D’autres retours ont lieu. Si celui de Gédéon SALERY est hypothétique (car on n’en trouve aucune trace dans les archives), celui de Félix TRAZIC est certain. Ce dernier doit être, avant les deux prisonniers précités, l’un des derniers à avoir été rapatrié, après le mois d’août 1922. Son corps est ramené de Montargis, dans le Loiret. Il y est mort dans un hôpital en 1917 (voir chapitre 4). Les archives conservent le texte du discours probablement prononcé par le maire Louis DE CLERCQ puisque la feuille sur lequel il est rédigé a pour en-tête Oustal de Tarteron, nom de son hôtel particulier de Sumène. Le contenu de ce texte est sûrement assez semblable à celui des discours prononcés à chaque retour. En voici quelques extraits : « Voici rentré à Sumène un des derniers enfants de la commune qui, ayant trouvé la mort en défendant la Patrie, pourra reposer dans la terre natale, à l’ombre du clocher paroissial. Tant d’autres hélas sont tombés et dorment dans une tombe ignorée où les parents n’ont pas la consolation de venir s’agenouiller. Félix Trazic faisait partie du 415ème de Ligne toujours là où une lutte opiniâtre doit avoir lieu (…). C’est à la défense de la côte 304 que Trazic, se couvrant de gloire, tombe, horriblement blessé. Sa belle jeunesse ne peut triompher de la souffrance (…). D’un beau caractère militaire, il était aimé de tous (…). Toujours prêt à aller de l’avant, il était de ceux qui se joignaient au sergent de Clercq pour remplir les missions difficiles. Tous deux sont morts. Un autre de ses chefs, notre député M. François de Ramel, dont la belle conduite dans la défense de Verdun est connue de vous tous, aurait voulu nous parler de cette lutte de géants dont nos fils furent les acteurs. Il espérait revenir à temps de Paris pour cette triste cérémonie et joint ses condoléances à celles que la municipalité adresse à la famille de notre cher disparu ».

ZONE DES POILUS AU CIMETIERE DE SUMENE. Source : photo M. Bresson

Ces corps rapatriés sont inhumés dans le nouveau cimetière, une place leur étant réservée gratuitement, en vertu des décisions des conseils municipaux des 7 février et 13 juin 1915. Le premier à y être enterré semble avoir été Constant ABRIC, qui a eu la « chance » de ne pas mourir sur le front, mais à Limoges. Les cinq tombes suivantes sont celles de soldats morts à Sumène ou à proximité (Bédarieux pour Mathieu LIRON). On notera aussi qu’entre ce dernier et Constant SALERY se trouve une tombe dont le nom a disparu. Peut-être est-ce celle de Casimir JULIEN, qui semble être décédé un peu par hasard à Sumène, sa famille vivant dans le Cantal. Il y a vingt soldats enterrés dans cette zone, en général dans l’ordre de leur retour à Sumène. On remarquera pour certains l’emploi d’un autre de leurs prénoms que celui gravé sur le Monument aux Morts. C’est le cas pour Louis (Jules) SOMEYRE ou Fernand (Jean) DUCROS. Une nouvelle fois Lucien ABRIC est prénommé Julien, et un autre ABRIC, Gaston, voit son nom transformé en ABRIS. Quant à TRAZIC, il porte le prénom de Félicien (et non de Félix). Dans le cimetière de Sumène, on trouve aussi un fronton de tombe commémorant le naufrage de l’Amiral-Magon et la disparition, au fond de la Méditerranée, de Raymond DURAND. Gédéon SALERY a probablement été inhumé dans le caveau de famille, ainsi que les frères Julien et Antoine HUGON, enterrés dans celui de leur famille, les Hugon de Campredon (cependant, on n’y trouve plus de noms inscrits de nos jours). On trouve également dans le cimetière le souvenir d’Albert VIALA grâce à une plaque posée sur la tombe familiale. Par contre, les tombes de Paul TEULADE, de Marcel Louis DUCROS et de Fernand LAPORTE, probablement inhumés dans un caveau familial, semblent avoir disparu, peut-être au moment de la fin de la concession. Quant à Paul SYLVESTRE, il est le seul à avoir été enterré dans le cimetière protestant. On notera également que huit tombes portent la photo du défunt. Deux de ces dernières sont en très mauvais état : celle de Gaston ABRIC et celle dont le nom est inconnu. Une a été refaite, celle de Louis Jules SOMEYRE. Quelques-unes continuent à être fleuries à Toussaint, mais toutes, années après années, se dégradent irrémédiablement. Ainsi disparaît peu à peu le souvenir de ces soldats, 90 ans après que la commune ait décidé de les honorer… à perpétuité.

Pour conclure sur ce point, on notera que ce même 7 février 1915, une deuxième résolution a été prise par la municipalité : celle de placer dans la salle de délibération de la mairie une plaque de marbre sur laquelle seraient gravés le nom des soldats tués et la date de leur décès. Face à l’afflux des morts, cela a-t-il été fait ? Seul un cadre en bois entourant une feuille épaisse sur laquelle étaient écrites ces informations a été retrouvé (deux autres cadres du même type contenant les citations honorifiques devaient également être accrochés sur les murs de cette salle).

Tout cela bien sûr n’est pas suffisant pour endiguer le flot de larmes que provoquent les disparitions successives. Pour tenter de canaliser la douleur publique, pour éviter qu’elle ne se change en révolte contre l’injustice de ces morts brutales, les officiels vont la mettre en scène, ce que traduit avec cynisme l’écrivain Roland Dorgelès dans la phrase suivante : « Hier on a amené le corps broyé d’un soldat, demain repartira un héros de légende ». La sublimation du deuil collectif passera d’abord par la construction des grandes nécropoles nationales contenant souvent des corps anonymes (la France en possède 248, la plus grande, Notre-Dame-de-Lorette, abritant 20.000 tombes individuelles et 20.000 corps en ossuaire). Elle sera complétée par la symbolique du Soldat inconnu, dont le cercueil est choisi, au hasard parmi sept autres, le 10 novembre 1920. Le 28 janvier 1921, ce soldat est inhumé sous l’Arc de Triomphe. Il est décoré de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de la Croix de guerre. L’accumulation de ces médailles est là pour signifier que chacun a héroïquement défendu sa Patrie, a donné sa vie pour sauver la terre de ses ancêtres et les principes de la République, dernier aspect, on le verra, assez peu présent néanmoins dans un Sumène très conservateur, voire royaliste. Les familles sont ainsi amenées à penser que cette gloire éternelle revient à leurs disparus, ce qui doit contribuer à dissiper leur tristesse. « Séchez vos pleurs, les morts méritent mieux que les larmes et les pleurer trop longtemps suppose qu’ils sont morts pour rien ». Voilà en substance le message que l’Etat veut faire passer. Dans chaque commune, le lieu de souvenir sera le monument aux morts où chacun pourra venir se recueillir, faute souvent de tombes pour le faire. La construction de celui de Sumène, on va le voir, ne sera pas toujours simple, ni d’ailleurs son inauguration qui n’aura lieu que le 11 novembre 1923, jour où l’on allume la flamme sous l’Arc de triomphe, celle qui ne s’éteint jamais.

Sumène est la commune du canton qui, vu sa population, compte le plus de victimes. 89 noms sont inscrits sur son Monument. Il y en a 31 à Saint-Laurent-le-Minier, 27 à Saint-Roman-de-Codières, 19 à Saint-Martial, 11 à Saint-Bresson, 8 à Roquedur, 5 à Saint-Julien-de-la-Nef et 5 à Cézas, alors commune indépendante. Seules trois d’entre elles ont fait construire un monument (faute souvent de moyens financiers) : Sumène bien sûr, Saint-Laurent-le-Minier (il est installé sur la route principale) et Saint-Bresson (sur la place principale). Les autres villages se contentent d’une plaque placée sur ou dans la mairie à Roquedur, Saint-Roman et Saint-Julien, et au cimetière à Saint-Martial. On peut noter que Pont-d’Hérault possède aussi une stèle, située derrière l’église. A cela s’ajoutent les plaques posées dans les édifices religieux. A ce sujet on notera que sur les 80 poilus inscrits dans ces lieux, seuls 8 le sont au temple, soit 10 % (il y en a donc 72 à l’église). Cela correspond probablement approximativement aux proportions de catholiques et de protestants vivant à cette époque à Sumène. Quant aux poilus non répertoriés dans ce cadre, la plupart sont probablement présents sur des plaques dans leur lieu de naissance où d’habitation.

Très vite l’idée d’ériger des monuments aux morts s’impose après la guerre. Des publicités en ce sens sont d’ailleurs transmises aux maires pour leur faire des suggestions. Compte tenu du nombre élevé de communes françaises (plus de 36.000), c’est le marché du siècle. Les prix les moins élevés concernent évidemment ceux qui sont fabriqués en série. A Sumène, dès le 8 juin 1919, une provision de 4.000 francs est inscrite au budget additionnel de la commune par le conseil municipal pour cette édification. Un Comité du monument est également créé vers le mois de juillet. Il se compose à titre honorifique d’un Comité d’honneur présidé par le général MARCHAND, le colonel De Ramel en étant vice-président. En sont membres le maire, l’ancien maire M. FOULQUIER, le curé M. Julian, le pasteur M. Viala, MM. DE CLERCQ, DE RAMEL, de Jarnac, etc. Le Comité actif est lui présidé par le maire M. SABY. Il est composé des conseillers municipaux, des membres des associations des anciens combattants, des mutilés et du bureau de bienfaisance, des juges de paix et du greffier, du receveur des impôts, du directeur des Postes, de trois instituteurs (deux du privé, un du public), du notaire, du brigadier, d’un directeur d’usine et d’un curé.

La gestation du Monument va être longue. En attendant, des cérémonies commémorent la guerre. L’une des premières a lieu le 11 novembre 1919, jour non encore férié où l’on organise un cortège officiel. Il part à 9h, après la messe, précédé des tambours et clairons, afin de planter, sur injonction du préfet, un arbre destiné à commémorer la Victoire et la libération de l’Alsace-Lorraine. Cet arbre ne devant pas perdre ses feuilles (dixit), on choisit un cèdre qu’on va placer sur le terre-plein désigné depuis longtemps comme lieu de la future implantation du Monument, sur la place de l’Ancien Cimetière (place du Plan actuellement). Cette commémoration constitue une petite répétition de la cérémonie qui aura lieu quatre ans plus tard. Quelques jours après, le 28 décembre, une lettre est envoyée par M. Chrétien, qui dirige une entreprise de statuaire à Bordeaux, au tout nouveau maire M. DE CLERCQ, qui a visiblement rapidement pris en charge ce dossier. On y apprend que la ville compte dépenser 18.000 francs (somme qui se révèlera insuffisante) pour ce monument et que des croquis ont été envoyés à cet entrepreneur. A l’époque, on envisage de le surmonter d’une statue de bronze. Mais le devis de M. Chrétien s’élève à 30-35.000 francs (dont 18.000 pour le monument et 5.000 pour la statue). Selon lui, plusieurs solutions sont cependant possibles pour faire baisser la facture : réduire les proportions du monument, fabriquer la statue en fonte métallisée (mais elle sera peu esthétique, car ce métal est plus grossier), faire appel à des entrepreneurs locaux et demander plus de souscription. En effet, un Comité d’exécution pour le Monument a été créé pour recueillir des fonds. Il comprend le maire, son adjoint et deux notables. Ce sont des collecteurs bénévoles qui recueillent ces fonds et les versent à la recette municipale. Les archives de Sumène conservent quinze carnets de reçus de ces dons, qui semblent s’être élevés à plus de 10.000 francs. Un article du Petit Méridional, daté du 22 octobre 1921 et qui donne la liste des donateurs, évoque en effet la somme de 10.822 francs. Insuffisant pour ce premier projet de monument, qui est donc abandonné. Du temps est perdu, mais la situation se débloque grâce au projet de M. Cler, architecte expert, domicilié 14 place de la Salamandre à Nîmes (en plein centre ville). Le maire lui a proposé de réaliser une sculpture, solution moins onéreuse. Mais il faut trouver un motif décoratif. L’architecte lui répond le 25 novembre 1920. Il lui propose un sujet qui s’inspire d’un monument anglais de Scott qui comporte en son milieu une statue de Britannia (personnification de la Grande-Bretagne). Il est précisé qu’elle sera bien sûr remplacée par un autre motif de statue sans ailes. De plus, en dessous, l’architecte compte mettre à la place du poilu anonyme un petit tumulus surmonté d’une croix. Cette dernière idée, peut-être trop polémique sur le plan religieux (on reviendra sur ce problème), ne sera pas retenue par le maire de Sumène, dont le nom figure sur le Monument comme concepteur. Elle le sera cependant pour le monument de Ganges.

RECU POUR LA SOUSCRIPTON DESTINEE A LA CONSTRUCTION DU MONUMENT AUX MORTS DE SUMENE. Source : archives de la mairie.

La situation est maintenant bien engagée et plusieurs textes nous laissent à penser que beaucoup envisageaient l’inauguration du Monument en 1921. D’ailleurs, le 27 mars de cette année, jour de Pâques, son plan, élaboré le 31 janvier précédent, est affiché sur la porte de l’église pour que chacun en prenne connaissance (voir page de couverture). Le sculpteur est même trouvé. Il s’appelle M. Torrès et il habite aussi à Nîmes, 10 rue Cotelier. Il s’engage à sculpter les trois sujets du motif central, les armes de la ville sur le cartouche, la couronne murale, les deux inscriptions latérales et les deux plaquettes sur les pilastres inférieurs, le tout pour 7.500 francs (contrat du 31 janvier 1921). A cette époque la commune verse 550 francs de rente (fruit d’un emprunt) au comité. Au budget 1921 sont encore inscrits 2.000 francs pour le Monument (2.000 francs supplémentaires seront ajoutés en 1922).

Sur le plan du projet, un problème se pose concernant la réalisation d’un columbarium pour y placer les restes des morts. Pour des raisons de coût, mais aussi parce que ce monument n’est pas considéré comme une terre chrétienne (contrairement au cimetière), cette idée n’est pas retenue, les familles consultées ayant dû répondre négativement. Un autre courrier nous apprend aussi qu’on envisage alors, à la place, de creuser un petit caveau sous le Monument pour y placer les objets trouvés sur les corps des défunts. Cette idée n’est également pas retenue. Cependant, ces petites hésitations ne sont pas la cause du retard de deux ans. Le problème principal est plutôt d’ordre financier. L’argent manque, et il n’y a pas qu’à Sumène. On constate en effet que la commune reçoit des demandes de contributions auxquelles elle peut difficilement répondre de façon négative. L’une concerne un monument dédié à la victoire de Verdun et l’autre la nécropole de Lorette. Le Comité du monument aux morts de Nîmes réclame aussi de l’argent à toutes les municipalités du Gard. Son projet est en effet d’inscrire sur ce monument, en plus des morts de la préfecture, le nom de toutes les communes du département avec, à côté, le nombre de leurs victimes. L’argument en est que « les étrangers qui viennent à Nîmes puissent connaître les deuils que la guerre a causé au département du Gard vu qu’on a représenté nos régions comme n’ayant en rien souffert de la guerre » (on a expliqué dans le chapitre 2 d’où vient cette légende). Le pourcentage de morts dans le Gard par rapport à sa population est en effet le même qu’en France. Ce monument est finalement construit près des arènes. On notera qu’il indique 91 morts pour Sumène. C’est le nombre d’inscrits … depuis la rectification de 2005.

Donc le dossier traîne. Le 22 juillet 1922, un courrier du maire, M. DE CLERCQ, au préfet, indique que malgré les gros efforts de souscriptions et de subventions, on n’a pu réunir que 19.978 francs, alors que le devis s’élève à 22.000 francs. Le conseil général du Gard ayant voté une subvention pour aider les communes, Sumène tente par courrier d’obtenir 1.680 francs pour ses 84 victimes (soit 20 francs par mort). Cette lettre se termine par la mention du fait qu’il manque encore 342 francs, somme que le maire prétend quasiment impossible à obtenir. Il se permet donc de demander en plus une aide au Parlement, celui-ci ayant décidé de subventionner les communes qui érigeraient un monument ayant un caractère artistique. Aux yeux du maire, le projet de celui de Sumène, qu’il a personnellement défini, répond aux conditions imposées pour obtenir cette aide. Malgré tous ces efforts, les fonds rentrent mal et il semble que les subventions espérées n’aient pas été obtenues. Mais il y a quand même de l’argent en caisse et les livraisons de pierres commencent à arriver. Nous sommes déjà, on l’a dit, en 1922. On va utiliser des pierres de Lens pour les sculptures et des pierres de Pompignan pour les marches et le reste de la construction. Les blocs sont amenés à Sumène par charrette, train ou camion, tout au long de l’année. Mais la situation continue de traîner. Il semble désormais que ce soit le sculpteur qui pose problème, car une lettre de l’architecte datée du 21 août lui demande de s’engager sur une date de travaux. Le 9 novembre, un autre courrier, du maire cette fois, demande à M. Cler de faire pression pour obtenir la réalisation du Monument. Le sculpteur a en effet reçu deux acomptes de 1.000 francs, l’un le 9 mai 1922 et l’autre le 3 novembre, et il n’y a plus à ses yeux de raisons de la retarder encore. M. Torrès a-t-il trop de travail (beaucoup de monuments doivent être construits) ou réclame-t-il plus de garanties financières ? En tous cas à Sumène, on n’a pas l’intention de fournir plus d’argent tant que la réalisation n’a pas commencé. Mais il faut pourtant maintenant faire vite, beaucoup de communes ayant leur Monument (comme celui du Vigan inauguré en septembre 1922). Il est également probable que l’entreprise Jeanjean de Sumène, chargée du gros œuvre, a déjà maçonné les pierres.

En ce début de 1923 la sculpture commence enfin à être réalisée. L’abbé Sève, secrétaire du Comité, demande le 27 juin au maire de Pompignan quelles sont les personnes que l’on peut inscrire sur le Monument. Ne doit-on y mettre que ceux qui sont morts sur le front, ceux qui ont la mention « Mort pour la France », peut-on y rajouter ceux qui sont morts dans les familles de blessures ou de maladies,… ? Le maire répond qu’il a inscrit tout le monde et qu’il a fait graver cette formule neutre sur le monument : « Mort au Champ d’Honneur, Mort pour la France ». Voilà peut-être ce qui explique le fait qu’on soit passé de 84 noms prévus à 89, la question à se poser étant celle de la raison exacte du souci de l’abbé : ne pas créer d’injustices, n’oublier personne, ne pas heurter des familles qui avaient fait des demandes, avoir plus de subventions (20 francs par soldat inscrit on le rappelle) ? Difficile à savoir. En effet, probablement pour cause d’inflation, la facture de la sculpture s’élève maintenant à 8.000 francs. Malgré tout, les travaux étant bien avancés, il semble désormais possible d’envisager l’inauguration pour le 11 novembre de cette année 1923. D’une part car c’est un dimanche, d’autre part parce car ce jour est férié depuis l’année précédente pour la commémoration des morts de la guerre. Pourtant, une nouvelle fois, la situation se fige. Le 30 août, l’entreprise Torrès située 51 boulevard Talabot, au sud-est de Nîmes, fait savoir que le sculpteur viendra finir le travail à partir du 4 septembre. Mais le 13, un nouveau courrier annonce que ce dernier, malade, n’a pas pu se déplacer. Il prévoit qu’il le fera la semaine suivante, donc à partir du 20. On est à moins de deux mois de l’inauguration. Comme prévu, l’entreprise Jeanjean pose néanmoins les marches du 4 au 11 septembre. Le 27, le sculpteur, qui doit enfin être en train de travailler à Sumène, reçoit 2.000 francs puis, le 2 novembre, encore 1.000 francs. Il ne tardera pas à réclamer le solde puisque deux jours après l’inauguration, une lettre est envoyée dans ce sens.

L’inflation et les dépassements de prix souvent inévitables entre un projet et sa réalisation font qu’à l’arrivée, il manque plus d’argent que prévu. Est-ce pour cette raison que la sculpture réalisée présente des différences sensibles avec le plan initial (on aurait allégé le projet et donc la facture), ou cela n’est-il dû qu’au manque de temps à la fin ? En effet, les inscriptions prévues, des vers de Victor Hugo, « Les hommes d’armes bataillent et Dieu leur donnera la victoire » et « Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie », n’ont pas été gravées de part et d’autre du bas-relief. Elles ont pu également être retirées parce que jugées trop religieuses. C’est une formule plus neutre, écrite en plus gros caractères et placée sur le fronton qui les a remplacées : « Aux enfants de Sumène morts pour la Patrie ». La couronne murale qui aurait dû entourer la sculpture, peut-être trop longue à réaliser, a également disparu, ainsi que les flammes qui devaient être placées à droite et à gauche, avec, au-dessous, 1914 et 1918 (dates inscrites finalement au centre). Enfin le grand personnage du motif central ne porte pas une palme, mais une couronne de fleurs, et surtout les deux « femmes » sont sculptées beaucoup moins en relief que prévu (ce qui n’est pas le cas du poilu).

La fin des travaux ne fait pas cesser les problèmes liés au financement du Monument, qui vont durer encore longtemps après l’inauguration. En effet, le 28 novembre 1923, le maire, M. DE CLERCQ, fait une nouvelle demande à la préfecture pour obtenir des subventions prises sur la somme votée par le conseil général du Gard et l’Etat. A priori, rien n’arrive. Le 20 mars 1926, les 300 francs qui restent de l’ancien Comité du Monument, alors dissous, sont versés pour payer le solde du financement des marches. De longues années vont alors s’écouler avant le règlement définitif. En effet, le 25 août… 1932, une énième missive envoyée au nouveau maire, M. Sabatier, par l’architecte M. Cler, nous apprend qu’on lui doit encore 3.000 francs. L’action de ce dernier est efficace puisqu’il reçoit 2.000 francs le 24 septembre suivant et, pour solde de tout compte, 800 francs le 8 février 1934. Plus de dix ans après son inauguration, le Monument est enfin payé. Comme on vient de le voir, il semble que de nombreux problèmes matériels aient accompagné sa réalisation.

Il est temps de se pencher maintenant sur la décoration du Monument. Comme le dit l’article de l’Eclair qui annonce son inauguration, ce monument, d’un style sobre et simple, ne ressemble à aucun de ceux qui ont été fabriqués en série. Sur le motif central, on voit un poilu mort dans son uniforme modèle 1915. La mort est bien sûr mise en scène, le corps ne portant aucune trace de blessures et se trouvant dans une position paisible. Sa veuve (il y en a 700.000 en France), en voile de deuil, est à ses côtés, à genou, inclinée et en pleurs. Au-dessus et derrière, droite et digne, la France laisse tomber des fleurs sur le soldat. On remarque entre le projet et la réalité une différence importante concernant ce sujet. Sur le dessin, la France est coiffée d’un bonnet rappelant Marianne, symbole probablement jugé trop républicain, trop révolutionnaire pour un Sumène traditionaliste et très catholique. C’est donc plutôt la Patrie que l’on sculpte, avec une statue rappelant la représentation de la Vierge Marie dans le style saint-sulpicien encore à la mode à l’époque. Ainsi, ce groupe central associe deux idées différentes : la victoire, plutôt joyeuse, et la douleur. Pour les deux bas-reliefs de côté, on a appelé à la rescousse les héros du passé présents dans les manuels scolaires ; les enfants verront ainsi une cohérence entre ce qu’ils y apprennent et le Monument : les Poilus ont rejoint leurs glorieux ancêtres. Bien entendu, Sumène fait appel aux héros des livres d’Histoire étudiés à l’école « libre ». Le premier, sur le petit pilier de droite, est Bayard, le chevalier « sans peur et sans reproches » tel qu’on le décrit, incarnant le courage militaire (il défend presque seul le pont du Garigliano en 1503), les valeurs patriotiques (il refuse l’offre de servir Henri VIII d’Angleterre contre son roi François Ier en 1513) et l’esprit de chevalerie (il arme ce dernier chevalier au soir de la bataille de Marignan, remportée en 1515 contre Charles Quint, empereur de l’Allemagne de l’époque). Ces valeurs chevaleresques sont bien-sûr fortement inspirées par des principes chrétiens. Lorsqu’il meurt en 1524, d’un coup d’arquebuse dans le dos, son biographe dit qu’il aurait crié « Jésus ! », puis « Hélas !, mon Dieu, je suis mort ». Bayard reproche d’ailleurs au connétable de Bourbon, venu le voir dans ses derniers instants, d’avoir trahi son roi. Ces valeurs sont également celles de Jeanne d’Arc, placée sur le petit pilier de gauche, héroïne emblématique du patriotisme et de la religion. Rappelons qu’à cette place avait été envisagée en juin 1914 l’édification d’une grande statue de la Pucelle d’Orléans (voir chapitre 1). Comme sainte rédemptrice et héroïne nationale, elle vient d’être canonisée en 1920 par le pape Benoît XV. Notons que le choix de représenter celle qui a « bouté » les Anglais hors de France (pourtant nos alliés en 1914-1918), après avoir entendu les appels de trois saintes, n’a sûrement pas déplu au général MARCHAND. On remarquera pour finir que ces deux personnages sont sculptés en position de prière et que se trouve, au-dessus du Monument, une croix grecque, motif à la fois décoratif et religieux. D’autres croix sont placées aux quatre angles des deux plaques sur lesquelles sont inscrits les noms, remplaçant probablement celle qu’on n’a pas pu mettre sur la tombe de certains.

On le voit, les concepteurs du Monument on joué sur l’ambiguïté et la relative discrétion des signes religieux. Mais leur nombre, et l’absence de toute référence républicaine, ne laisse aucun doute sur les idées qui ont guidé ces choix. Peut-on y voir là une des raisons de l’absence de subventions publiques dans une France officiellement laïque depuis la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat ? Peut-être. En tous cas, même s’il a probablement fallu louvoyer avec les interprétations de cette loi, le Monument de Sumène ne présente aucun aspect illégal. L’article 28 de la loi de 1905 précise en effet qu’ « il est interdit à l’avenir d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics (…) à l’exception (…) des monuments funéraires ». Cette interdiction ne s’applique pas aux monuments préexistants. Mais celui de Sumène est nouveau. Le problème est donc de savoir si on a affaire à une construction publique ou funéraire. Le 18 avril 1919, le ministre de l’Intérieur du gouvernement Clemenceau (de tendance radicale laïque) rédige une circulaire précisant que les monuments étant érigés à la mémoire des enfants du pays morts pour la France sont de type commémoratif et non funéraire. En l’occurrence, ils ne sont pas compris dans l’exception et ne doivent porter aucun signe religieux s’ils sont dans un endroit public. Cela est cependant possible s’ils sont placés dans un cimetière désaffecté : peut-être peut-on voir là une des raisons, outre celle liée à l’espace disponible, du choix de l’emplacement du Monument qui s’appelait à l’époque place de l’Ancien-Cimetière, puisqu’il a abrité ce dernier jusqu’en 1890 (avant de devenir un terrain vague sur lequel jouaient les enfants de Sumène, comme me l’a indiqué M. PANAFIEU). Mais les situations évoluent. Fin 1919 est élue, on l’a vu au chapitre précédent, une Chambre de députés marquée à droite. Elle va donc interpréter de manière différente la laïcité. Un nouveau texte, basé sur un arrêté du conseil d’Etat, indique alors qu’un monument élevé à la mémoire des morts de la guerre doit être considéré comme de type funéraire puisqu’il est là pour rappeler leur souvenir. En conséquence, on peut donc y apposer des signes confessionnels. Cependant les maires ont le pouvoir, pour sauvegarder le maintien de l’ordre et la tranquillité publique, d’interdire tout symbole de ce type si des tensions d’ordre religieux ou politique existent de manière importante dans une commune. Pour terminer, ce texte précise que « le dépôt individuel de petites croix ou d’emblèmes religieux de la part de personnes voulant honorer leurs morts ne confère pas au monument collectif un caractère cultuel, mais constitue un hommage de forme normale et traditionnellement respectable ». On l’a dit, aux yeux de certains, ce monument est un substitut de tombe. L’enclos qui l’entoure, matérialisé à Sumène par une barrière et agrémenté de quelques parterres fleuris, a ainsi pour but d’en faire un espace quasi sacré.

Cette réglementation explique donc probablement le luxe de précautions pris dans la réalisation du Monument pour ne pas heurter les laïques. Mais ce semblant de compromis va cependant voler en éclats lors de son inauguration. Ce n’est que tardivement, au conseil municipal du 1er novembre 1923, que le maire présente le projet du déroulement des cérémonies, probablement pour limiter toute réaction. Ce jour-là est également décidée la nomination d’un mutilé chargé d’entretenir le square entourant le monument. Dès le lendemain, le général MARCHAND fait savoir que, souffrant, il ne pourra pas venir. Enfin le 5 un article de l’Eclair apprend aux Suménois ce qui va se passer six jours plus tard. Voici le résumé du programme des cérémonies prévues pour le 11 novembre. A quelques détails près, ce programme sera respecté, comme me l’a confirmé M. Pierre PANAFIEU, qui a participé à cette cérémonie alors qu’il avait 10 ans. 9h30 : rassemblement sur la Place des diverses délégations près de la pancarte de la couleur correspondant à celle de leur billet. Puis le conseil municipal, précédé du maire, accueille les autorités (sénateur, député). Tous entrent dans l’église alors que les tambours battent aux champs. Les autorités et les délégations s’installent, avec derrière elles les familles des défunts. 10h : grande messe de Requiem. M. PANAFIEU se souvient des tentures noires et du catafalque qui trône au milieu de l’église. Dans le même temps un office a lieu au temple. A la fin de l’office, vers 11h, le cortège se forme pour aller au Monument : le suisse, les enfants de chœur, les tambours et clairons, les garçons des écoles puis les pupilles de la nation par quatre, la musique et la chorale, le Comité du Monument, les anciens combattants, le docteur Roujon, les mutilés, le clergé, les familles, le maire et les autorités, le conseil municipal et enfin la population. Selon M. PANAFIEU, beaucoup de maisons sont également tendues de noir. Arrivé au Monument, chacun va à sa place réservée. On joue la Sonnerie au Drapeau, puis c’est la bénédiction du Monument. Suit l’interprétation de la cantate « Aux Enfants de Sumène morts pour la Patrie », pendant que les pupilles défilent. Enfin est chanté le « De Profundis », puis c’est la sonnerie « Rompez les rangs ».

A midi, M. DE CLERCQ reçoit chez lui à manger les invités et les membres du Comité. Et à 14h30 débute l’inauguration officielle du Monument. Le même cortège que le matin se déroule ; le clergé est cependant absent en tant que délégation ses membres devant se joindre aux conseillers municipaux. Au Monument, lorsque la sonnerie « Garde à vous » retentit, l’ancien maire M. SABY, président du Comité, s’avance et le découvre. La Marseillaise est alors jouée. Puis le maire lit son discours, avant que le secrétaire du Comité, M. l’abbé Sève, vicaire de Sumène, ancien combattant décoré de la Légion d’honneur, ne fasse l’appel des 89 noms gravés. Là intervient, selon M. PANAFIEU, la principale différence entre ce qui a eu lieu et ce qui était prévu. Il m’a en effet précisé que c’est le matin, où il y a eu plus de monde, que l’appel a eu lieu. Et c’est le docteur Roujon qui a fait cet appel. Après chacun des noms prononcés, il a bien sûr été rajouté « Mort pour la France ». Cela a contribué à rendre la cérémonie du matin plus longue que celle de l’après-midi puisque l’appel n’a pas été refait. Ce changement est important. Le fait de faire prononcer cet appel le matin par quelqu’un qui n’est pas membre du clergé laïcise en effet quelque peu cette inauguration. C’est ce même docteur Roujon, président du groupe des mutilés, qui prend alors la parole lors de la deuxième cérémonie pour honorer ses camarades morts. Après l’interprétation d’une marche funèbre, le député M. Magne et le sénateur M. Cazelle font un discours, avant la lecture de celui du général MARCHAND qui adresse ainsi un dernier adieu à ceux qui ont combattu sous ses ordres. Pour finir, le secrétaire général de la préfecture prononce quelques mots, le préfet ayant préféré ne pas venir (on va comprendre pourquoi). Enfin sont joués « Fermez le ban » et la cantate. Pendant ce temps chaque délégation dépose sa couronne et se retire. Après l’interprétation de la Marche des Allobroges, la population peut enfin défiler. Voilà, c’est fini !

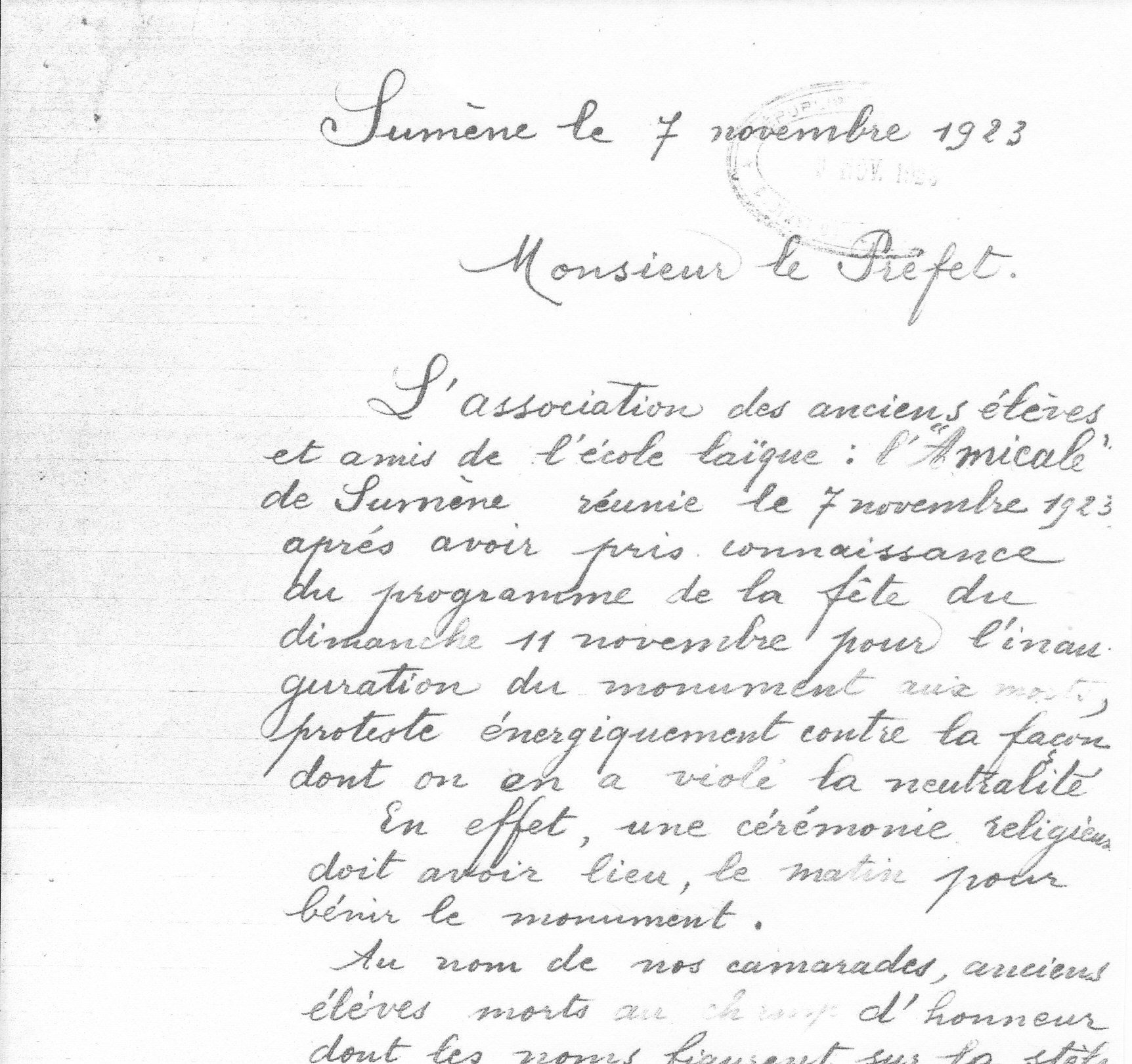

Inutile de dire que ce programme, qui confie le Monument à Dieu avant de le faire aux hommes, va heurter un certain nombre de consciences. Dès le 7 novembre, l’Association des anciens élèves et amis de l’école laïque alerte tous ceux qui partagent ses idées, ainsi que le préfet, pour protester énergiquement contre ce parti pris. Ils réclament que soit supprimée la cérémonie religieuse pour respecter la neutralité due aux morts. La presse de gauche s’empare aussitôt de l’affaire qu’elle traite de manière très virulente. Dans l’Echo des Cévennes, journal viganais du Parti républicain, on indique d’abord que le programme de l’inauguration du Monument élevé par souscription publique est laborieusement arrivé à terme. On feint de ne pas comprendre l’utilité de la cérémonie du matin, où aucune société laïque n’a été conviée, puisqu’elle doit se reproduire à l’identique deux heures après. On rajoute : « un programme ainsi composé ne peut être l’œuvre que de gens à cerveau détraqué ou d’inconscients. Vouloir persister dans la réalisation d’une telle manifestation, c’est vouloir jeter un outrage public à la mémoire de nos amis (…) Du fond de leur tombeau où la mitraille les a couchés côte à côte, ils assistent éperdus à une autre bataille où ils vont être encore, hélas, les éternels sacrifiés. Ils sont tombés, leur a-t-on dit, pour la défense du droit et de la liberté. Que voient-ils ? La haine et l’injustice (…) De leur sépulture une farouche indignation ne va-t-elle pas s’emparer d’eux et là, comme sous la mitraille, impassibles, ne vont-ils pas jeter à la face de ceux qui ont osé violer leurs sentiments qu’ils sont des lâches et des imposteurs ? ». Le Petit Méridional, qui s’est contenté d’annoncer sobrement le programme de l’inauguration du 11 novembre dans son édition gardoise, ne réalise que tardivement l’existence de la polémique. Du 12 au 15 paraissent donc plusieurs articles critiques reproduisant les textes précités.

LETTRE ENVOYEE AU PREFET PAR L’AMICALE LAÏQUE DE SUMENE POUR PROTESTER CONTRE LE PROGRAMME DE L’INAUGURATION DU MONUMENT AUX MORTS. Source : archives de la mairie

Dans l’édition du 14 novembre, on en apprend cependant un peu plus. Saisi par l’Association laïque de Sumène, le secrétaire général des Jeunesses laïques, M. Boucoiran, intervient et écrit au préfet. Il évoque le caractère d’intolérance et de sectarisme de cette inauguration et rappelle l’union sacrée de tous face au danger commun durant la guerre. Il indique à ceux qui sont accusés de prosélytisme outrancier que les laïcs vont perdre patience et leur conseille « un peu plus de pudeur et de respect dû à la mémoire des hommes qui tombèrent pour la même cause, unis dans la suprême fraternité ». A son tour, le Petit Provençal, journal républicain socialiste, insère un message de l’Association des mutilés de Sumène qui appelle à aller à l’inauguration. Mais celle-ci précise que ce Monument est celui de tous, croyants et incroyants, et qu’il n’est la propriété de personne. Elle accuse le Comité d’avoir usurpé le Droit, de s’être livré à un abus de confiance et parle de cérémonie vexatoire.

Malheureusement, aucune réaction d’un journal de droite n’a été trouvée. De même, un seul récit de l’inauguration, dans un article du Petit Méridional du 15 novembre, a pu être consulté. En voici les principaux extraits : « Après de très nombreuses tergiversations, ordres et contre-ordres, et malgré les instructions fort nettes de la préfecture, la cérémonie religieuse a eu lieu. A l’heure dite, de lourds nuages chargés de pluie s’estompaient dans la voûte céleste, tandis qu’une lueur blafarde enveloppait la terre d’une pâle clarté. Tout à coup le ciel s’assombrit davantage, le tonnerre gronde comme un dernier avertissement. Vite, rapidement enlevé par des mains fébriles, le voile tombe. Le Monument fut remis à la ville et, pendant que le clergé officiait s’égrenaient, lentes, semblables à des glas, plaintives comme une mélopée, les strophes alertes et sublimes de notre hymne national. Dès lors, l’inauguration avait vécu. L’après-midi, quelques mutilés, sociétés musicales, garçons de l’école laïque invités une heure auparavant, ceux des écoles libres, pas de fonctionnaires, une partie des veuves et des orphelins (abstention des laïques) participent à la cérémonie ». Le reste semble s’être déroulé comme prévu. L’article se termine ainsi : « La cérémonie est close à 16h30. L’Amicale laïque n’a pas été invitée. A la haine nous préférons l’amour, à l’ignorance le clair rayonnement de nos idées ». A en croire ce journal, la météo, mais aussi la vive polémique, semblent avoir gâché la cérémonie qui n’a finalement pas été à la hauteur du faste espéré.

Au delà de ces controverses et de sa décoration proprement dite, le Monument a bien sûr un grand intérêt : celui de nous rappeler les noms de ceux qui sont morts. Leurs 89 noms ont dû être gravés vers septembre 1923, sur deux plaques comportant chacune trois rangées. Ils sont classés par ordre alphabétique du nom et indiquent également le prénom (probablement usuel) et l’année de décès. On peut noter que deux noms ont été rajoutés à la fin. Le premier est celui de Jean DE RAMEL, certainement parce que le député de cette époque est un parent, ceci en liaison avec le prestige de la famille, ce soldat n’ayant pas de liens précis avec Sumène. Le second est celui de Gaston TEULADE. Ce dernier est natif de Sumène, mais il était domicilié avant sa mort au Mas-de-Londres. Probablement la famille s’est-elle manifestée tardivement. On n’a ensuite plus touché à cette liste jusqu’en octobre 2005, date à laquelle on a rajouté le nom des deux manquants : ceux de FOUGAIROLLE Joseph mort en 1914 et de LAPORTE Fernand, décédé en 1923. On notera pour terminer que ce monument comporte quelques erreurs. La plus important concerne un prénom (on trouve la même sur sa tombe, mais pas sur la plaque de l’église) : le soldat ABRIC se prénomme Lucien (et non Julien). Enfin, bien qu’à cette époque l’orthographe des noms ne soit pas encore figée, quelques noms sont orthographiés de manière différente que sur l’état civil. C’est le cas pour CASTANIE Joseph Hi (et non CASTANIER), pour COMBARNOUS Joseph (et non COMBARNOUX, qui est même à l’église transformé en COMBERNOUX), pour ROQUE Séraphin (et non ROQUES) et pour ROUYRE Marius (et non ROUIRE). On trouve également des erreurs de ce genre sur la plaque de l’église où est écrit CAVALIER à la place de CAVALLIER, ITIER au lieu de ITIE et SOMMEYRE à la place de SOMEYRE. Enfin on notera que certains y portent un autre de leurs prénoms que celui qui est gravé sur le Monument. C’est le cas pour LAPORTE Henri (Joseph) et pour LIRON Martin (Mathieu).

En 1947, deux nouvelles stèles sont inaugurées en avant du Monument. Y sont gravés les noms des douze morts de la Seconde Guerre Mondiale. Un autre viendra s’ajouter pour la Guerre d’Algérie. Mais ce sont là d’autres Histoires.

M.Bresson